Die Zukunft gehört dem Pferd

„Everyone's the hero of their own story not me i'm the born sexy yesterday comic relief manic pixie dream girl of my own story“ have ich neulich auf der Twitter-Nachfolgerin Maustodon (die Kolumne berichtete) gepostet und das illustriert, wie ich finde, recht gut den Grad an Unhingedheit (wer das Wort nicht kennt: es ist in etwa ein Synonym von mother / she ate / serving cunt, und wer die aktuelle Bedeutung dieser Begriffe nicht kennt: we’ll have always Suchmaschinen im www), den ich mir dort inzwischen diskursiv hart erarbeitet habe.

Da diese Kolumne mit dieser Ausgabe ihr 40. Jubiläum (seit ich sie schreibe) feiert, hat mein Vergangenheits-Ich in den Ideen-Notizen, die ich immer in den Monaten zwischen den Kolumnen anlege, geschrieben: „zum 40er mal was formal Neues, nicht immer alles so brav auserklären und Erwartungen bedienen, einfach unzusammenhängender, kryptischer und unhingeder werden“. Also gut, Vergangenheits-Ich, kannst du haben (hoffentlich)!

Der 40er ist bekanntlich für Meuse (wer das Wort nicht kennt etc.), die im Bereich von Pop-Musik arbeiten, traditionell ein magisches (bzw. problematisches) Datum, denn damit lässt sich auch mit sehr viel gutem Willen die Pop-Musik früherTM zugeschriebene Jugendlichkeit kaum mehr in Verbindung bringen. Doch erstens ist die gute alte Tante Pop-Musik inzwischen selbst so eine Bestagerin, dass solche Gesetze ihrer Frühzeit aus dem vorigen Jahrtausend längst nicht mehr gelten und haben zweitens haben schon 2021 die drei großen B (Britney, Buffy, Beyoncé, die Kolumne berichtete) bewiesen, dass auch jenseits der großen 4 unhinged cunt geservt werden kann (wie Jahrzehnte vorher auch schon, just to name a few: Barbra Streisand, Liza Minnelli oder Cyndi Lauper).

All das ändert freilich nichts daran (das kann ich aus eigener Erfahrung berichten), dass sich jenseits der 40 Gedanken einschleichen wie „schade dass es halt leider nicht gereicht hat“ oder „vielleicht wird’s ja doch noch was“ oder „jetzt ist auch schon alles egal es nützt sowieso alles Rumgerede und Rumgedenke und Geschistgschasti nix jetzt kann ich auch frisch gleich komplett unhinged machen, was ich eigentlich machen will, ohne Rücksicht auf irgendwelche Erwartungen oder Erwartungserwartungen oder Erwartungserwartungserwartungen“. In diesem Sinn möchte ich auch zumindest noch eine Sache im Leben doch noch erreichen, und werde jetzt endlich wirklich und ernsthaft meinen Lebenstraum verfolgen und kandidieren fürs Amt der Thaurer Radieschenprinzessin 2025. Hier habt ihr es zuerst gelesen!

Wer auch meine andere Kolumne und/oder meine Socials (aka meinen Maustodon-Feed) liest, hat auch schon von meiner (nach den Säugetieren des Mesozoikums, die Kolumne berichtete) neuesten Obession erfahren. Seit wir mit Elton John den 19. EGOT der Geschichte bekommen haben, gilt meine immerwährende (d.h. bis zur nächten Obsession währende) Faszination dem EGOT, also jenem Status, den Meuse innehaben, die mit Emmy, Grammy, Oscar und Tony die wichtigsten Auszeichnungen der untergehenden Unterhaltungsindustrie der untergehenden Weltmacht USA jeweils mindestens einmal erhalten haben. Neben der idealen Reihenfolge für den Erhalt der Preise hat mein EGOT-Rumgedenke sich vor allem zum „Ziel“ gesetzt, die Entsprechungen für den EGOT für z.B. Österreich oder Italien zu finden (oder welches Golden Girl welchem der vier 4 EGOT-Preise entspricht – falls euch das wirklich interessiert: mit Suchmaschinen findet ihr meine entsprechenden Social-Media-Posts). Doch nun ohne alles weitere Rumgerede und Gschistigschasti die bisherige Krönung meiner EGOT-„Forschung“, der Innsbrucker EGOT:

E = Thaurer Radieschenprinzessin

G = Weli-Watt-Turnier-Sieg

O = Bäckerei-Poetry-Slam-Sieg

T = p.m.k-Ball-Moderation

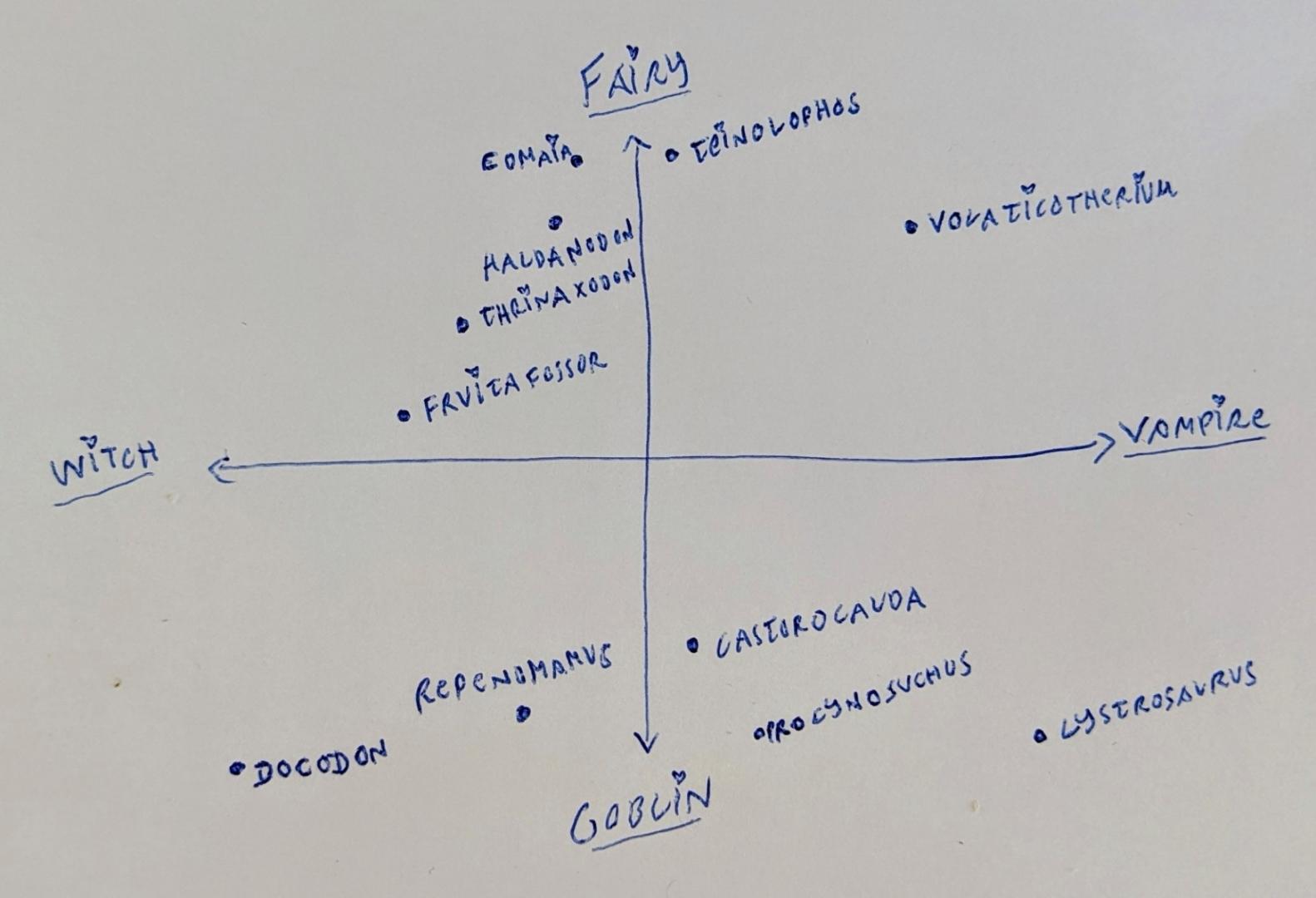

Ob mein Vergangenheits-Ich jetzt zufrieden wäre mit dieser 40. Kolumne, oder gerne noch was vom Spielfilm „Mean Girls“, den Golden Girls, dem so genannten Fairy-Goblin-Schema und den ersten drei Bänden meines fiktiven Hauptwerks namens „Die Kombinierer*innen“ drin gehabt hätte? Wir werden es nie erfahren! Ob mein Zukunfts-Ich in den nächsten Kolumnen noch davon erzählen wird? Mal sehen!

Ob mein Vergangenheits-Ich jetzt zufrieden wäre mit dieser 40. Kolumne, oder gerne noch was vom Spielfilm „Mean Girls“, den Golden Girls, dem so genannten Fairy-Goblin-Schema und den ersten drei Bänden meines fiktiven Hauptwerks namens „Die Kombinierer*innen“ drin gehabt hätte? Wir werden es nie erfahren! Ob mein Zukunfts-Ich in den nächsten Kolumnen noch davon erzählen wird? Mal sehen!

Eine andere gute alte Tante feiert übrigens jedenfalls heuer auch ihren halben 40er: die p.m.k (die Kolumne berichtete hiermit, berichtet und wird weiter berichten, samt allem, was dazu gerade hinter den Kulissen vorbereitet wird). Was auch immer ihr die nächsten 20 Jahre bringen: Die Zukunft gehört ihr, den Verhuschten, die überall Samen erkennen, den Nebenfiguren ihrer eigenen Story, denen, die bei der Gemeinderatswahl in Innsbruck richtig wählen, der Unhingedheit und dem Pferd.

- Martin Fritz